突然、従業員が逮捕されるケースは、企業にとっても非常事態です。

社員の逮捕は、勤務先にとって決して他人事ではありません。メディア報道やSNSで拡散され、企業イメージが損なわれるリスクがあるからです。初動の対応を誤れば、信頼が失墜したり、取引先・顧客との関係が悪化したりといった事態にも発展しかねません。

一方で、逮捕された従業員の人権に配慮しなければならず、直ちに解雇などの厳しい処分を下すのが正解とも限りません。逮捕されて身柄拘束を受けたとしても、不起訴処分となったり無罪になったりする事案もあります。企業においては、犯罪の内容や性質、責任の有無などによって、ケースバイケースの対応が求められます。

今回は、社員が逮捕された場合に会社がとるべき対処法について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

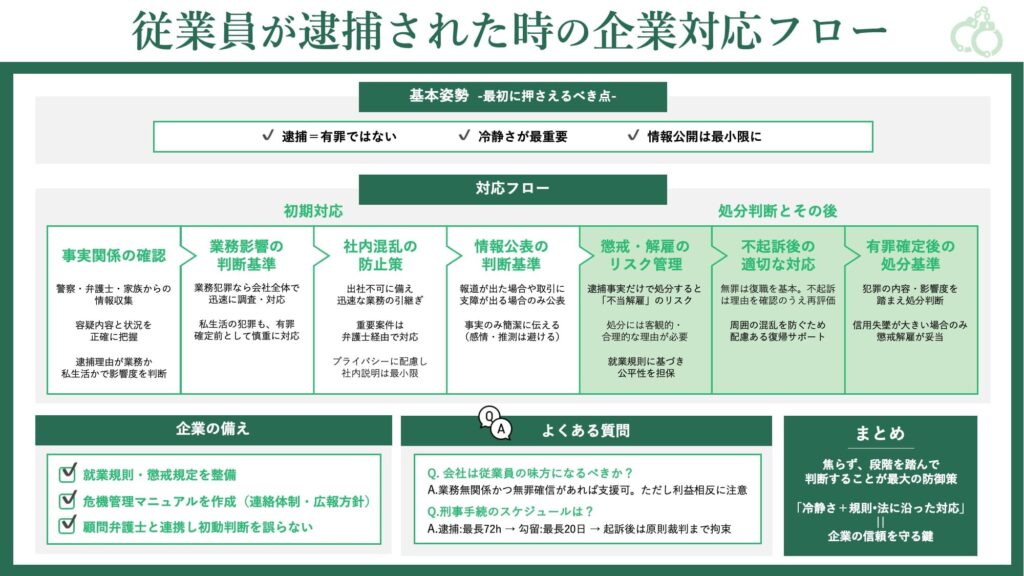

▼ 図解で解説 ▼

- 従業員が逮捕されても、それだけで即解雇とすることはできない

- 広報や社外対応はトラブルのもとなので、名誉毀損に注意して慎重に

- 刑事手続の流れを把握し、拘束期間に応じた対応を心がけるべき

\お気軽に問い合わせください/

従業員が逮捕された場合の会社の初動対応

まず、従業員が逮捕された場合、会社が取るべき初動対応を解説します。

「従業員が逮捕された」という非常事態に、企業として最も重要なのは「冷静で迅速な対応」です。感情的にならず、スピーディに対処することこそ、企業の損失を広げないコツです。事実確認を怠ったり、感情的になって社員を処分したりすると、法的なリスクを拡大するだけでなく、社内外の信頼を損なう結果となります。

事実関係を把握する

従業員が逮捕されたら、会社の今後の対応を決めるために、まずは事実関係を確認することが重要です。正確な情報を得なければ適切な対応はできません。

特に、次の事実を確認するようにしてください。

捜査機関からの情報収集

警察は、従業員を逮捕しても、勤務先に連絡する義務はありません。「捜査上の秘密だから」と、詳しい話を明かさないことも多いです。そのため、警察からの情報取得は限界がありますが、以下の点は真っ先に確認しましょう。

- 本当に逮捕されたのか。

- 何罪の容疑が掛けられたのか。

- 自社の業務と関連するのか。

- 現在、どこの警察署に留置されているのか。

家族からの情報収集

自宅で逮捕された場合など、家族が事情を把握しているケースもあります。逮捕直後は、一般人の接見はできず、本人に接触できないのが通常なので、家族に事情を聞くのも一つの手です。

家族は、「本人のために」と考えて犯罪行為を隠そうとする場合もあります。病気や不幸といった嘘を付くケースもありますが、「隠すことは逆に不利に働く」と説得して、理解を求めるべきです。

弁護人を通じた情報収集

既に弁護人が選任された場合、弁護人を通じた情報収集も可能です。弁護士なら、逮捕直後でも本人に接見できる上に、専門的な法律知識を有しています。

- 何罪で逮捕されているのか。

- 本人が自白しているのか、否認しているのか。

- 今後の弁護方針の見込みはどうなるか。

- 示談が成立しそうか。

- 起訴されるか、不起訴処分となるか。

ただし、弁護人はあくまで本人の味方で、会社の味方にはなりません。質問の内容によっては回答できないこともあるので注意してください。

逮捕による会社への影響度を検討する

初動の情報収集が済んだら、得られた情報をもとに、「従業員が逮捕された」という事実が会社や業務にどれほど影響するかを検討します。逮捕の理由となった被疑事実が「業務に関連するか」「私生活上の問題か」によって、影響度は大きく異なります。

業務に関連する犯罪の場合

業務に関連する犯罪の例として、業務上横領や贈収賄、社用車での事故(業務上過失致死傷)などがあります。この場合、従業員の逮捕が、企業の信用に直結するので、「会社全体の問題」として迅速に調査し、法的な対応を進めなければなりません。

私生活上の犯罪の場合

私生活上の犯罪の例として、例えば、酔っ払って暴行した、薬物を常用していた、痴漢したといったケースがあります。ただ、この場合でも、企業イメージや職場秩序には一定の影響があることを加味して、適切な対応を怠らないようにしてください。

なお、いずれの場合も、「逮捕=有罪」という意味ではありません。今後の刑事手続の進行や、起訴・不起訴、有罪・無罪といった判断を踏まえて、慎重に動く必要があります。

業務への支障を軽減する

次に、業務への支障を軽減し、社内の混乱を防止する対策を打ちます。このステップの必要性は、犯罪が業務上でも、私生活上のものでも変わりません。

業務の引継ぎ

逮捕によって、少なくとも当面の間は出社ができません。

業務の混乱を避けるために、速やかに引継ぎを行う必要があります。経営者や役員、幹部社員など、重要な顧客や案件を担当している場合、特に注意が必要です。既に弁護人が選任されているなら、弁護士を通じて伝言をしたり、メモを授受したりして進めることも可能です。

なお、犯罪の内容によっては、スマートフォンやパソコンは差し押さえされる可能性が高く、中身が見られないこともあります。

他の従業員への説明

経営者は、一従業員の逮捕によって職場全体が混乱しないようにすべきです。動揺や不安が広がらないよう、社内向けの説明が必要です。ただし、逮捕された人のプライバシーや名誉に配慮し、必要最小限に留めてください。逮捕されただけでは、まだ有罪と決まったわけではなく、伝える内容にも配慮が必要です。

社外対応(顧客・取引先・メディアなど)

対外的な対応としては、逮捕された事実を公表するかどうかがポイントです。

報道などで明らかにされていない限り、初動対応の時点では、ひとまず隠しておく方が無難です。ただ、後で発覚した場合に「隠蔽」「もみ消し」と言われると企業の信用に傷がつくので、極めて慎重な判断が求められます。

【公表を検討すべきケース】

- 逮捕が既に報道された場合

- 取引先や顧客に影響が生じている場合

- 上場企業などの場合

【公表を控えるべきケース】

- 社会的に重大な関心を集める内容ではない場合

- まだ報道もされていない場合

- 私生活上の軽微な事件で業務に影響がない場合

いずれの場合も、本人の名誉や無罪推定の原則(「疑わしきは被告人の利益に」といって、有罪判決が下るまでは無罪であるという推定が働く)に十分配慮が必要です。

対応を誤って不用意に情報を公開すると、逮捕された従業員からプライバシー侵害や名誉毀損であるとして争われ、慰謝料などの金銭を請求されるおそれがあります。

なお、公表する場合は、事実のみに即して、簡潔で冷静な表現を用いることが大切で、感情や憶測は避けましょう。

逮捕された従業員に対する解雇や懲戒処分

次に、初動対応を終えた後は、逮捕された従業員の処分を検討します。

従業員が逮捕された場合でも、会社の対応は、就業規則や雇用契約書に基づく必要があります。特に、解雇や懲戒処分といった厳しい扱いとする場合、不適切な進め方をすれば従業員側から争われ、労働審判や訴訟に発展するおそれもあります。

原則は、従業員のプライベートの問題

大前提として、「個人の犯罪は、私生活(プライベート)の問題」ということです。

したがって、原則は、会社や業務とは無関係であり、解雇や懲戒処分の理由にもなりません。たとえ勤務先といえど、業務に関連する限りで従業員に指揮命令できるに過ぎず、私生活(プライベート)の時間まで拘束することはできません。

ただし、以下で解説するように、たとえ私生活(プライベート)上の非行だとしても、それが企業の名誉や信用に関わったり、業務に支障を生じさせたりする場合には、例外的に使用者の処分の対象となる場合があります。

懲戒処分や解雇とする場合の注意点

私生活上の非行を理由とした懲戒処分は、慎重になるべきです。

というのも、前章の通り、私生活(プライベート)のことは解雇や懲戒処分の理由にならないのが原則で、労働者から不当性を争われた場合、会社が敗訴するリスクがあるからです。

逮捕の事実だけで懲戒処分は不可能

「逮捕された」という事実だけで、直ちに懲戒処分とすることは許されません。

逮捕はあくまで捜査機関の「嫌疑」に過ぎず、無罪推定の原則が働きます。つまり、有罪判決が下るまで、たとえ逮捕されていたとしても「無罪」として扱われます。

性急な処分は、労働者側から争われるリスクが高いため慎むべきです。懲戒処分の中でも特に、最も重い懲戒解雇とするには相応の理由が必要となります。そのため、懲戒解雇はなおさら無効になりやすいため、お勧めできません。

不起訴の場合はその意味を確認する

不起訴となった場合でも、それは潔白であるという意味ではありません。

不起訴処分にはいくつかの理由があり、「嫌疑不十分」(疑いはあるが、証拠が足りない)、「起訴猶予」(犯罪があったと認めつつも、反省・示談・被害の軽さなどから、裁判まではしない)、「嫌疑なし・罪とならず」といった種類に分かれます。

したがって、不起訴となった場合にも、会社としてその後の扱いを決めるには、その意味をしっかりと見極めなければなりません。

起訴・有罪確定後に再評価

起訴されて、有罪が確定した場合は、懲戒処分や解雇が可能な場合もあります。

というのも、私生活上の非行でも、企業の名誉や信用に悪影響であったり、業務に支障を生じさせたりする場合には、適法に処分できるからです。例えば次のケースは、懲戒処分や懲戒解雇を検討してもよいでしょう。

- 刑事罰の内容が重い場合

- 業務に関連する犯罪で、会社が被害者の場合(業務上横領など)

- 企業名がメディアで大々的に報道された場合

- 痴漢・盗撮や性犯罪など、いわゆる「破廉恥犯」である場合

- 酌むべき情状が全くない場合

いずれにしても、処分理由とその証拠が必要となるので、後日争われた場合に備えて証拠を残して置かなければなりません。

また、「懲戒処分」と一言でいっても様々で、軽い順に譴責、戒告、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、そして懲戒解雇といった種類があり、犯罪の内容などに応じたバランスの取れたものでなければなりません。特に、懲戒解雇の不利益は非常に大きく、よほどのケースでなければ、労働者側から争われた場合に無効になりやすいです。

弁明の機会が必要

懲戒処分を行う際は、適正な手続きにしたがって進める必要があります。

会社は、懲戒処分の対象となる事実を正確に聴取しなければなりません。特に、最重度である懲戒解雇とする場合、従業員の言い分を聞く機会(弁明の機会)を設けなければならず、この手続きを踏まずに行った懲戒解雇は無効となるおそれがあります。

刑事手続と並行して懲戒処分を検討する場合には、弁護士が接見をして弁明を聴取したり、書面により聴取したりといった方法を取るしかありません。

就業規則の規定が必要

懲戒処分をするには、就業規則に、処分の種類と理由が明記されていることが必要です。そして、就業規則は、社内に「周知」されてはじめて効力を有します。そのため、就業規則がなかったり、周知されていなかったりする場合、懲戒処分の根拠がなく、適法に処分することができません。

休職や自宅待機とする場合の注意点

逮捕後も刑事手続が長期化して、直ちには懲戒処分や解雇ができない場合、暫定的な措置として「休職」や「自宅待機」を命じるケースがあります。

そもそも、逮捕などの身柄拘束中は、欠勤扱いとするのが原則ですが、従業員が希望なら有給休暇として処理することが可能です。また、起訴された場合は「起訴休職」の制度がある会社では、その制度の適用可否についても検討してください。

有給休暇、起訴休職など、欠勤とならない理由が存在せず、身柄拘束の長期化によって欠勤期間が続くなら、「欠勤」を理由に普通解雇を検討するケースもあります。

なお、仮に釈放されたとしても、社内の秩序維持、他社員への影響などを考え、しばらくの間、就業を一時的に停止させることもあります。

従業員の逮捕に備えて企業が行うべき対策

企業は、従業員の不祥事や逮捕といった突発的な事態に備えて対策を講じるべきです。

以下では、企業の信頼を守るためにすべき、ルールの明確化、緊急対応体制の構築、そして、外部専門家との連携について解説します。

就業規則・懲戒規定の見直し

第一に、就業規則や懲戒規定を見直すことです。

いざ、従業員が逮捕され、会社が対応しようとしたとき、就業規則が存在しなかったり懲戒規定が整備されていなかったりすると、取れる手段が限定されてしまいます。就業規則には、不祥事の類型や処分内容について、具体的に規定することが重要です。

例えば、犯罪行為の内容や類型、業務内外のいずれか、社会的信用を著しく失墜させる行為の例示などを規定に加えておくことがお勧めです。私生活上の問題も含めて、幅広いリスクに対応できるような文言を盛り込んでおきましょう。

危機管理マニュアルの策定

第二に、社員が逮捕されたという緊急事態に備え、危機管理マニュアルを策定しましょう。例えば、次の点をマニュアルに含めておきましょう。

- 初期対応の責任部署(人事・法務・広報など)

- 情報収集や事実確認の手順

- 社内関係者への連絡体制(部門長・役員など)

- 社員の対応マニュアル(SNS対応を含む)

- 相談すべき専門家(弁護士の選定など)

日常からしっかりと備えておくことで、突発的な事態の際にも慌てず対処できます。特に、メディア報道されたケースでは、広報戦略も踏まえた対応が必要となります。事前に対応フローを文書化し、いざというときのために備えておいてください。

弁護士への早期相談

第三に、いざというときは、弁護士への早期相談がポイントとなります。

社員が逮捕されたケースでは、初動対応での法的判断が必要となります。例えば、どのような事実を確認すべきか、懲戒処分とすべきか、公表すべきか、労務管理上どのように扱うかといった点は、法律知識が必須となります。

初期対応を誤ると、会社が法的責任を問われるリスクも高まるため、早い段階で弁護士の助言を得ることが極めて重要です。信頼できる専門家に平時から相談する体制を整えるため、顧問弁護士を付けることも検討してください。顧問弁護士なら、単発の依頼よりもスムーズに対応できます。

「人事労務を弁護士に依頼するメリット」の解説

従業員が逮捕された場合のよくある質問

最後に、従業員が逮捕された場合に、会社からよくある質問に回答します。

会社は従業員の味方になるべき?

事案によっては、会社が従業員の味方になるべきケースがあります。

例えば、会社や業務に無関係で、かつ、従業員が罪を否認しており、会社も「無罪である」という確信が持てる場合、従業員に味方して支援してもよいでしょう。会社の業務による犯罪行為だと、企業として守らざるを得ないケースもあります。

支援の内容としては、例えば次の通りです。

- 身柄拘束中、解雇しないことを約束する。

- 休職制度などを活用して不利益にならないよう配慮する。

- 顧問弁護士を接見に行かせて、弁護人になってもらう。

- 弁護活動にかかる費用を会社で負担する。

ただし、顧問弁護士が弁護人となる場合、会社と従業員の間に利益相反が生じた場合(懲戒処分や解雇などの処分をする場合など)、辞任せざるを得なくなってしまうので注意してください。

従業員が逮捕された場合の刑事手続のスケジュールは?

刑事手続の身柄拘束は、大きく3段階に分かれます。

- 逮捕(最大72時間)

逮捕されるとまず警察に48時間拘束され、その後検察に送致されます。検察は更に24時間以内に「勾留請求」するか判断し、裁判官が認めれば次の段階に進みます。この間に釈放されることもあります(例:微罪処分、勾留請求なし、却下など)。 - 勾留(最大20日間)

最初は最大10日間、延長が認められると10日追加され、最大で20日間拘束されます。この期間中に検察は起訴・不起訴の判断を下します。示談成立などにより途中で釈放されるケースもあります。 - 起訴後の身柄拘束

起訴されると原則として裁判まで拘束が継続します。保釈請求が可能になり、裁判所が認めれば保釈金と引き換えに釈放されます。判決が執行猶予付きの場合も、身柄拘束は終了します。

従業員が逮捕された企業としては、「いつまで出社できないのか」「どのタイミングで対処すべきなのか」など、対応を見極めるためにも、刑事手続のスケジュールを理解しておくことが重要です。

まとめ

今回は、従業員が逮捕された場合の会社の対応について解説しました。

「従業員が逮捕された」という事態は、企業にとって深刻な影響を及ぼしかねない非常事態です。まずは事実関係を正確に把握し、業務や社内外への影響を冷静に見極めることが大切です。

社員の私生活(プライベート)は、懲戒処分や解雇などの理由にならないのが原則ですが、業務や信用に影響する場合は、例外的に処分を検討すべきケースもあります。処分や情報公開の判断においては、感情的な対応は避け、就業規則や法的根拠に基づいた慎重な対応が必要です。対応を誤れば、名誉毀損や不当解雇をめぐって紛争化し、労働審判や訴訟に発展するおそれもあります。

企業としては、不測の事態に備えて就業規則や危機管理マニュアルを整備すると共に、問題が生じた際は速やかに、弁護士に相談してアドバイスを求めるのが有益です。

- 従業員が逮捕されても、それだけで即解雇とすることはできない

- 広報や社外対応はトラブルのもとなので、名誉毀損に注意して慎重に

- 刑事手続の流れを把握し、拘束期間に応じた対応を心がけるべき

\お気軽に問い合わせください/