平成30年(2018年)6月29日、国会において「働き方改革関連法」が可決・成立しました。「働き方改革関連法」の成立に伴い、有給休暇取得が義務化されることをご存知でしょうか。

企業側(会社側)の立場では、改正後の法令を遵守して適切な労務管理を行い、義務化された日数の有給休暇を必ず社員に取得させる対応が求められます。

有給休暇の義務化への対応方法として、「夏季休暇」、「年末年始休暇」など(いわゆる「法定外休暇」)に有給休暇を充当したり、計画年休(有給休暇の計画的付与)を検討するケースもあります。

今回は、有給休暇制度の基本的な内容と、働き方改革関連法による有給休暇取得の義務化に伴う企業側の取組みのポイントを、人事労務を得意とする弁護士が解説します。

「人事労務」の関連記事

年次有給休暇の基本的な考え方

労働基準法(労基法)39条では、会社(使用者)が社員(労働者)に対して、毎年一定日数の有給休暇を付与しなければならないことを定めています。

労働基準法(労基法)に定められた、労働者の有給休暇(年休)を取得する権利を「年休権」と呼びます。

年休権は、一定の労働による貢献を行った労働者に対する法相であり、労働者の権利として保障されています。

働き方改革による有給休暇取得の義務化の説明をするにあたり、大前提として、年次有給休暇の基本的な考え方について、弁護士がまとめました。

年次有給休暇の発生要件

労働基準法(労基法)に定められた「年次有給休暇」は、次の2つの要件を満たしたときに発生します。

- 6か月間継続勤務している。

- 全労働日の8割以上出勤している。

そして、取得できる有給休暇の付与日数は、勤続日数に応じて増えていきます。これは、有給休暇が、一定の勤続年数と出勤日数に対する「報償」という性質があるからです。

フルタイム社員における、勤続年数ごとの有給休暇の付与日数は、次の通りです。

| 継続勤務の期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 有給休暇の付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

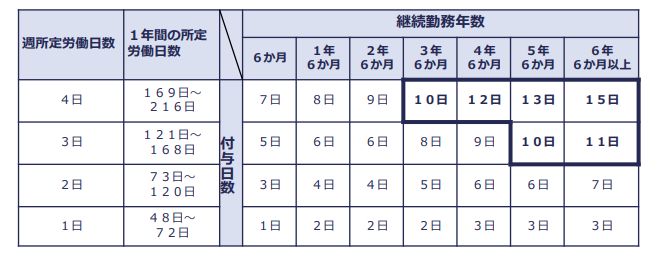

正社員よりも所定労働時間が短かったり、労働日が少なかったりする労働者(パートタイム、アルバイトなど)も、勤続年数に応じて、次のとおり、有給休暇が比例付与されます。

労働者の時季指定権

「年次有給休暇をいつ取得するか」は、労働者が決めることができます。これを、「労働者による時期指定券」といいます。

「労使の協議」や「会社の承諾」などは不要であり、労働者が自由に年休の時期を特定できる権利をもっています。

会社側(企業側)は、次に解説する「時季変更権」、「計画年休制度」という例外的な場合を除いては、労働者(従業員)が希望する時季に、有給休暇を取得させる義務があります。

会社の時季変更権

労働者の時季指定権に対する例外の1つ目が、「会社の時季変更権」です。

会社(使用者)は、労働者が請求した時季に有給休暇を付与することが、「事業の正常な運営を妨げる」場合には、その時季を変更することができるものとされています。

時季変更権を行使するとき、新たな時季を指定することまでは不要ですが、退職直前など、他に有給休暇をとることができる日がないときには、時季変更権を行使することができません。

計画年休制度

労働者の時季指定権に対する例外の2つ目が、「計画年休制度(有給休暇の計画的付与)」です。

計画年休制度(有給休暇の計画的付与)は、過半数労働組合もしくは労働者の過半数代表との労使協定により、会社の定めた時季に有給休暇を付与する制度です。

計画年休の対象となるのは、労働者の有する年休権のうち「5日を超える日数」に限られており、5日間は、労働者が好きなときにとることが保障されています。

時間単位年休

有給休暇の取得は、原則として「労働日ごと」に行うこととされています。つまり、1日単位で取得するということです。この場合の1日は「0時~24時のことをいいます。」

ただし、より円滑な運用のため、1日単位年休には、次のとおり例外があります。

- 半日単位年休

- 時間単位年休

:労働者が請求する場合には、使用者は、これに応じて半日単位の有給休暇を付与することができます。

:労使協定の定めにより、時間単位で有給休暇を付与することができます。時間単位で付与できる年休は、年5日を限度とされています。

「法定休暇」と「法定外休暇」の違いは?

労働法の分野において「休暇」と呼ばれるものの中には、法律上定められた「法定休暇」と、法律上の定めはないが休むことが認められる「法定外休暇」があります。

有給休暇を含む「法定休暇」は、今回解説するように、ある程度取得の義務化が進んでいる一方で、「法定外休暇」は、会社ごとに自由に定めることができます。

働き方改革法によって定められた「有給休暇取得の義務化」への対応方法の1つに、夏季休暇などの「法定外休暇」に、「法定休暇」である有給休暇を充当するという方法が検討されます。

このことをご理解いただく前提として、「法定休暇」と「法定外休暇」の違いについて解説します。

法定休暇

法定休暇とは、労働基準法(労基法)など法律の定めによって、企業に義務付けられている休暇のことです。

具体的には、次のような休暇が法定休暇にあたります。

- 年次有給休暇(労働基準法第39条)

- 生理日休暇(同法第68条)

- 介護休暇(育児休業等に関する法律第12条1項)

企業が、法定休暇を定めた法律に違反して、労働者に休暇を与えないときは、労働基準監督署(労基署)から是正勧告を受けたり、刑事罰(懲役刑・罰金刑)に処せられる可能性があります。

是正勧告や刑事罰は、企業イメージの低下につながるため、「法定休暇」を取得させるための労務管理がきちんと整備されているかどうか、弁護士に一度チェックしてもらってください。

法定外休暇

法定外休暇とは、法律によって企業に義務付けられている休暇ではなく、企業が福利厚生などの目的から任意に設けている休暇のことです。

具体的には、次のような休暇が、法定外休暇にあたります。

- 夏季休暇

- 年末年始休暇

- バースデー休暇

- ボランティア休暇

法定外休暇は、会社によってバリエーションに富んでおり、さまざまな名称の休暇が存在します。

企業として法定外休暇を定めるか否かは自由ですが、労働協約や就業規則などで定めている場合、それを変更する際には労働協約に反しないか、当該就業規則の変更に合理性があるのかなどに関して注意が必要です。

「働き方改革法」による有給休暇取得の義務化とは?

「働き方改革関連法」の施行に伴い、2019年(平成31年)4月1日から、有給休暇の一部の取得が、会社に義務化されました。「使用者の時季指定義務」ともいいます。

有給休暇が「労働者の権利」であるとすれば、「権利を行使するかどうかは、権利者(労働者)の自由だ」となりそうですが、この義務化は、そのような性質とは少し異なるものです。

義務の適用対象は、大企業だけでなく、中小企業にも及ぶため、中小企業、ベンチャー企業など、これまで有給休暇を十分消化できていない会社も、義務違反とならないよう迅速な対応が迫られます。

そこで次に、会社側(使用者側)が理解しておくべき、有給休暇取得の義務化についての基本を、弁護士が解説します。

「5日間」の有給休暇の時季指定義務

働き方改革法によって、会社側(使用者側)には、5日間の有給休暇を、時季指定する義務が課されます。

まずは、改正により規定された、時季指定義務を定める労働基準法(労基法)の条文をご覧ください。

労働基準法39条7項

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

この条文のとおり、有給休暇が法律上10日以上付与される従業員に対して、付与された日から1年以内に、最低5日間の有給休暇の取得をさせなければならないというのが、会社の義務の内容です。

この義務は、単に有給休暇の日付を指定しただけでは果たしたことにならず、実際に有給休暇を取得させる必要があります。

有給休暇の取らせ方は、連続でも分割でも構いません。

ただし、労働者が時季指定した日数分と、計画年休制度(有給休暇の計画的付与)で取得した日数分は、取得義務が免除されます。年休取得率の低い人の底上げが制度趣旨だからです。

参考

正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、アルバイトなどの非正規社員も、「10日以上」の有給休暇を持つ人は、有給休暇を取得させる義務の対象となります。

非正規社員の場合、正社員と比較した労働時間に応じて、有給休暇が比例付与されています。

そのため、1日の所定労働時間が短かったり、労働日数が少なかったりする非正規社員は、長時間労働の危険もなく、有給休暇を取得させる義務の対象外となる方もいます。

義務違反への刑事罰

有給休暇を取得させる会社の義務に違反して、会社が一定日数の有給休暇さえも労働者に取得させなかった場合には、刑事罰による制裁(ペナルティ)が科せられています。

労働基準法39条7項の時季指定義務に違反した使用者には、「30万円以下の罰金」が科されます。

| 違反内容 | 条文 | 刑事罰 |

|---|---|---|

| 年5日の有給休暇を取得させなかった(労基法39条7項違反) | 労基法120条 | 30万円以下の罰金 |

| 時季指定義務のついての就業規則の記載がない(労基法89条違反) | 労基法120条 | 30万円以下の罰金 |

| 労働者の請求する時季に有給休暇を与えなかった(労基法39条のうち7項以外の違反) | 労基法119条 | 6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金 |

就業規則への記載が必須

1事業場あたり10人以上の社員がいる会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署(労基署)に届け出る義務があります。

そして、「休暇に関する事項」は、就業規則の「絶対的記載事項」とされています。

会社が、有給休暇を取得させる義務を負い、有給休暇の時季指定を行う場合には、次の点について、就業規則に規定しておく必要があります。

- 有給休暇の時季指定の対象となる労働者の範囲

- 有給休暇の時季指定の方法・手続

年次有給休暇管理簿

有給休暇を、年に5日取得させなければならない義務を負うこととの関係で、義務履行を適切に把握するために「年次有給休暇管理簿」という書類を作成・保管することが、企業の義務とされます。

「年次有給休暇管理簿」は、有給休暇の取得状況を、有給休暇取得の時季、日数、基準日を記録することによって見える化する帳簿です。

これまで、有給休暇は「残日数」によって管理することが一般的でしたが、今後は、「5日取得させているか」を知るため、取得日数も管理しておかなければなりません。

労使協定は不要

この度導入された、有給休暇の取得の義務化は、労働者に休暇をとらせることで労働者の疲労回復、健康確保につなげ、長時間労働などの弊害をなくそうという目的です。

さきほど解説した「計画年休制度(有給休暇の計画的付与)」とは異なり、労使協定の定めは不要であり、会社が一方的に、有給休暇の時季を決めなければなりません。

有給休暇の消化率を上げ、「ワークライフバランス」を向上させて健康を確保するという、有給休暇の本来の目的を達成しようとするものです。

有給休暇義務化への対応方法

働き方改革法によって導入された、有給休暇の義務化は、有給休暇の消化率が低かった会社にとって、とても大きな負担となります。特に、人的、経済的余裕の少ない中小企業にとっては深刻な課題です。

そこで、有給休暇の取得義務化を満たしながら、少しでも会社側の負担が少なくなるような対応方法について、弁護士が紹介していきます。

ご紹介した方法は、あくまで一例ですが、会社の状況やケースに応じた個別の注意点もあります。実際に進める際は、弁護士にご確認ください。

労働者の意見聴取と事前調整

有給休暇の取得義務を、どのように効果的に達成するかを考えるためには、社内における従業員の有給休暇の取得状況を把握する必要があります。まずは労働者の意見聴取、調査を進めてください。

労働基準法(労基法)においても、会社側が時季指定する有給休暇も、労働者の意見を尊重することが「努力義務」とされています。

有給休暇の取得義務を効果的に達成し、社内の有給取得状況を把握するための体制づくりには、「有給休暇管理簿」を作成することが有効です。

社内の状況を把握することは、できるだけ業務への支障が生じないよう、有給休暇の取得日を事前調整することにも役立ちます。

特に、有給休暇取得の義務化への大きなハードルとなっているのが「人手不足」と「業務の偏り」です。業務が集中する社員が、「事実上、休暇を取得できない」ということのないよう、業務の平準化、再配分が必須です。

法定外休暇の一部を有給休暇に充当する方法

法定外休暇である特別休暇(例えば、のちほど解説する「夏季休暇」など)を、有給休暇として時季指定するとうい方法が考えられます。

法定外休暇として既に会社が与えている休暇は、業務に支障がない時季・期間に調整がなされており、休むことがそもそも決まっているため、対応の負担はとても軽微です。

ただし、厚生労働省からは、このような方法について、次のとおり、懸念の意見が示されています。

特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは、法改正の趣旨に沿わないものであるとともに、労働者と合意することなく就業規則を変更することにより特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって不利益と認められる場合は、就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要がある。

会社側が一方的に労働条件を変更するためには、「合理的な変更」である必要があるけれども、法定外休暇の一部を有給休暇にする場合には、その不利益に配慮して慎重に行わなければなりません

次項で、具体例を示しながら、「夏休みを有給休暇にする」という義務化への対応方法について、詳しく解説します。

休日の一部を有給休暇に充当する方法

休日には、法律上取得が義務付けられている「1週1日」の「法定休日」と、これを超える「所定休日(法定外休日)」があります。

「法定休日」を与えなければならないのは当然ですが、「週休二日制」の場合には、「所定休日(法定外休日)」を有給休暇とすることで、取得義務化に対応する方法が考えられます。

この方法についても同様に、厚生労働省から改正の趣旨に反するのではないかとの懸念が示されています。

そのため、休日の一部を有給休暇に充当する方法をとる場合であっても、労働者の不利益が大きくなりすぎないよう、代償措置をとるなどの配慮があわせて必要となります。

有給休暇を「前倒し付与」している会社の対応方法

有給休暇を取得させる義務の基準日は、10日以上の有給休暇を、労働者が取得した日、と考えてください。

労働基準法(労基法)の条文で、労働者側に有給休暇の取得権が発生する基準日と、会社側に有給休暇の取得義務が発生する基準日とは、同じ日とされています。

しかし、会社の中には、有給休暇の計算を単純化したり、福利厚生などの目的で、有給休暇を「6か月、1年6か月、2年6か月」といった区切りに到達するより前に、「前倒し付与」している例も少なくありません。

今回の改正では、有給休暇を前倒し付与している場合には、その前倒し付与をした日から1年以内に、有給休暇の取得義務を満たさなければならないこととされています。

「夏休み」を廃止し、有給休暇に変えることは許される?

有給休暇取得の義務化に伴い、企業においては「夏休み」を廃止し、有給休暇(年休)に変えようとする動きがみられます。

さきほど解説した、「法定外休暇の一部を、有給休暇に充当する方法」という対応策です。

夏休みを強制的に有給休暇(年休)にあてることとなると、強制的に労働者の年休権を奪うことにもなります。また、「就業規則の不利益変更」にあたる可能性もあり、注意が必要です。

夏季休暇について労働協約を締結している企業では、労働協約の変更の問題も発生します。この場合、労働組合や過半数の代表者との交渉が必要です。

労働条件の変更についての制限

企業側(会社側)が、就業規則の変更によって、一方的に労働条件を変更する場合には、その変更が「合理的」なものでなければなりません。

就業規則変更の「合理性」は、変更によって労働者が受ける不利益の程度、労働条件変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性などによって判断されます(労働契約法第10条)。

つまり、企業側(会社側)は、今までの就業規則と比べて労働者に与える不利益の程度がどのくらい大きくなるのか、その不利益をどうカバーするのかを考えなければなりません。

そのため、夏季休暇などの休暇を廃止して、有給休暇(年休)をあてることとするときは、次の事情を考慮して判断します。

ポイント

- 廃止する夏休みの日数

- 企業が有休として取得を義務付ける日数

- 労働者がすでに取得している年休の日数

- 代替措置の有無

- 緩和措置の有無

夏休みを有給休暇とする方法の具体例

夏休みを廃止して、働き方改革関連法で導入された有給休暇の取得義務を満たそうとする会社が気を付けておいていただきたい注意点を解説しました。

最後に、わかりやすい具体例で、会社側(企業側)の対応策について、弁護士が解説します。

ケース1

会社Xは、就業規則に規定して、毎年5日間の「夏休み」を労働者に与えていました。

この会社Xが、5日間の夏休みを、すべて有給休暇(年休)に変更したケースを想定してください。

このケースでは、労働者は本来自由に使えるはずの有休を会社に5日分も強制的に使用されることに等しいです。

計画年休でも、最低5日間分の有休は確保させなければならないこととの関係でも、5日間全てを有休とすることは、労働者に与える不利益が大きいです。

労働者の不利益に配慮した緩和措置や代替措置なども全くありません。このような就業規則の変更に合理性はありませんので、就業規則の変更が無効となる可能性が高いです。

ケース2

会社Yは、毎年2日間の夏休みを労働者に与えています。

会社Yが2日間すべてを有休にする場合(但し、就業規則には2019年から2021年までは2日間のうち1日のみを有休として消化する旨の規定がある場合)を想定してください。

このケースでは、ケース1と比べて、労働者が強制的に有休を消費させられる不利益は小さくなります。また、緩和措置が設けられており、不利益への配慮がされています。

したがって、ケース1に比べて合理性が認められやすく、この変更は有効となる可能性があります。

ただし、万が一のために有休を保持しておきたいと考える労働者や、有給休暇を既に5日間取得した労働者にも配慮し、「既に5日間の年休を消化した者は除く」となど、労働者ごとに配慮する規定を設けることでより合理性が認められ易くなります。

「人事労務」は、弁護士にお任せください!

今回は、2018年(平成30年)6月29日に成立し、2019年(平成31年)4月1日より施行された、働き方改革法による「有給休暇取得の義務化」について、有効な対策を弁護士が解説しました。

特に、中小企業、ベンチャー企業、スタートアップ企業など、人材に余裕のない会社において、少しでも義務対応の負担を軽減するための方法を、よく理解しておいてください。

最終的に、どのような対応方法がよいかは、会社の状況によって異なります。義務への違反は、労働基準監督署からの是正命令や刑事罰(罰金刑)の対象となるため、注意が必要です。

働き方改革法をはじめ、法改正への対応にお困りの会社は、人事労務に詳しい弁護士にご相談ください。

「人事労務」の関連記事